La diferencia fundamental [de la cultura obrera] con la cultura de los intelectuales que tan odiosa me resultaba es el principio de modestia. El militante obrero, el representante obrero, aunque sea culto, es modesto porque, se podría decir, reconoce que existe la muerte, como la reconoce el pueblo. El pueblo sabe que uno muere. El intelectual es una especie de cretino grandilocuente que se empeña en no morirse, es un tipo que no se ha enterado que uno muere, e intenta ser célebre, hacerse un nombre, destacar… esas gilipolleces del intelectual que son el trasunto ideal de su pertenencia a la clase dominante.

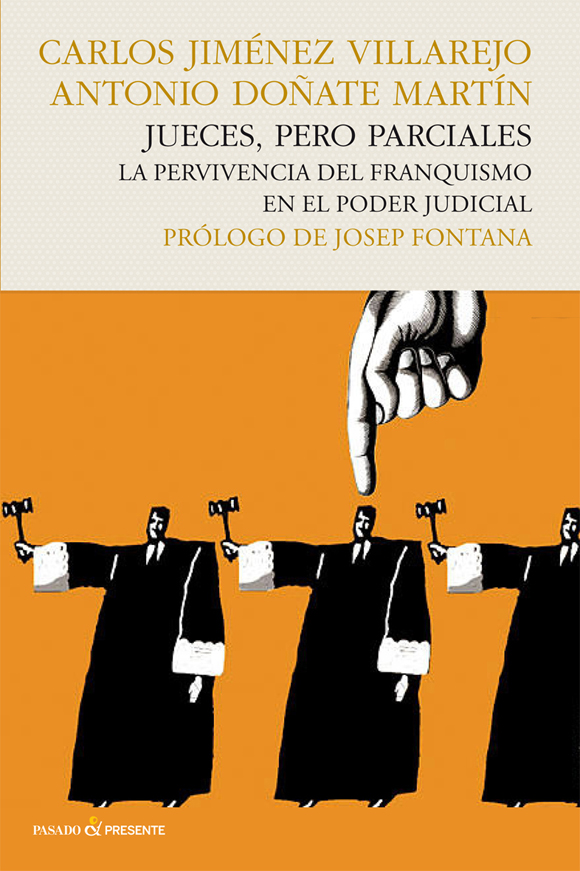

Jueces, pero parciales

Pasado & Presente,

Barcelona,

Hic sunt dracones

Gonzalo Pontón

Entregar doncellas a los dragones siempre ha sido una cobardía. Los monstruos parecen aquietarse porque dejan de echar llamaradas por la boca, pero su fuego no se apaga. Las fuerzas políticas que no se atrevieron a enfrentarse a los dragones y les sacrificaron nuevas vírgenes —han llamado a eso “transición”— son responsables de que todavía estén entre nosotros. En el seno del Poder judicial habitan dragones que no están, precisamente, aletargados. Algunas prácticas judiciales de la dictadura mantienen su vigencia de forma encubierta dejando un margen para la opresión, la injusticia y la falta de garantías. Por fin un fiscal, Carlos Jiménez Villarejo, y un juez, Antonio Doñate Martín, han tenido el coraje de decirlo en Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el Poder Judicial: «Un estudio del lado oscuro de la democracia real en que hemos estado viviendo desde la transición realizado por miembros del propio colectivo, que no se limitan a expresar opiniones, sino que aportan su propia experiencia y la fundamentan en una valiosa base documental: en unos textos oficiales que en ocasiones producen vergüenza, y, en otros casos, indignación y horror», ha escrito Josep Fontana en el prólogo. Indignación y horror cuando se pasa revista a la connivencia de muchos jueces con las fuerzas represivas heredadas del franquismo. Así, al principio de la transición, con los casos de Agustín Rueda, Arturo Ruiz, la matanza de Atocha, el caso Papus, Enrique Ruano, José Arregui, Yolanda González, los atentados de la calle del Correo… examinados aquí a la luz de los hechos, las sentencias y la práctica forense. A José Arregui, por ejemplo, le torturaron durante nueve días en la Dirección General de Seguridad, en Madrid. Murió a consecuencia de las palizas. La Audiencia Provincial absolvió, por dos veces, a los funcionarios implicados del delito de torturas. Dice la sentencia constar como hecho probado que Arregui “se mareó” en el despacho de la DGS donde se encontraba. Trasladado al Hospital de Carabanchel, el facultativo de turno observó derrames en la cara, hematomas por todo el cuerpo y quemaduras en la planta de los pies. Arregui murió al día siguiente. Sin embargo, la Audiencia declara la ausencia de responsabilidad penal de los policías y los absuelve. O el caso de Agustín Rueda, molido a palos por ocho funcionarios de la cárcel de Carabanchel. La autopsia dice que Rueda presenta “innumerables huellas de contusiones inmediatamente anteriores a la muerte” y grandes equimosis y hematomas por todo el cuerpo “consecuencias de un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y ‘técnico’”. Fallece por shock traumático debido a la pérdida de sangre. Diez años después de los hechos, en 1988, el tribunal excluye “el dolo de matar” y condena a los acusados por “imprudencia temeraria” (calificación propia de un accidente de tráfico con resultado de muerte). En 1990, el Supremo confirma la sentencia.

Entregar doncellas a los dragones siempre ha sido una cobardía. Los monstruos parecen aquietarse porque dejan de echar llamaradas por la boca, pero su fuego no se apaga. Las fuerzas políticas que no se atrevieron a enfrentarse a los dragones y les sacrificaron nuevas vírgenes —han llamado a eso “transición”— son responsables de que todavía estén entre nosotros. En el seno del Poder judicial habitan dragones que no están, precisamente, aletargados. Algunas prácticas judiciales de la dictadura mantienen su vigencia de forma encubierta dejando un margen para la opresión, la injusticia y la falta de garantías. Por fin un fiscal, Carlos Jiménez Villarejo, y un juez, Antonio Doñate Martín, han tenido el coraje de decirlo en Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el Poder Judicial: «Un estudio del lado oscuro de la democracia real en que hemos estado viviendo desde la transición realizado por miembros del propio colectivo, que no se limitan a expresar opiniones, sino que aportan su propia experiencia y la fundamentan en una valiosa base documental: en unos textos oficiales que en ocasiones producen vergüenza, y, en otros casos, indignación y horror», ha escrito Josep Fontana en el prólogo. Indignación y horror cuando se pasa revista a la connivencia de muchos jueces con las fuerzas represivas heredadas del franquismo. Así, al principio de la transición, con los casos de Agustín Rueda, Arturo Ruiz, la matanza de Atocha, el caso Papus, Enrique Ruano, José Arregui, Yolanda González, los atentados de la calle del Correo… examinados aquí a la luz de los hechos, las sentencias y la práctica forense. A José Arregui, por ejemplo, le torturaron durante nueve días en la Dirección General de Seguridad, en Madrid. Murió a consecuencia de las palizas. La Audiencia Provincial absolvió, por dos veces, a los funcionarios implicados del delito de torturas. Dice la sentencia constar como hecho probado que Arregui “se mareó” en el despacho de la DGS donde se encontraba. Trasladado al Hospital de Carabanchel, el facultativo de turno observó derrames en la cara, hematomas por todo el cuerpo y quemaduras en la planta de los pies. Arregui murió al día siguiente. Sin embargo, la Audiencia declara la ausencia de responsabilidad penal de los policías y los absuelve. O el caso de Agustín Rueda, molido a palos por ocho funcionarios de la cárcel de Carabanchel. La autopsia dice que Rueda presenta “innumerables huellas de contusiones inmediatamente anteriores a la muerte” y grandes equimosis y hematomas por todo el cuerpo “consecuencias de un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y ‘técnico’”. Fallece por shock traumático debido a la pérdida de sangre. Diez años después de los hechos, en 1988, el tribunal excluye “el dolo de matar” y condena a los acusados por “imprudencia temeraria” (calificación propia de un accidente de tráfico con resultado de muerte). En 1990, el Supremo confirma la sentencia.

Vergüenza porque en resoluciones judiciales muy recientes, veladas de democracia, el matonismo franquista y la chulería de casta dictan resoluciones empapadas de desprecio cuando no de “trágala”. Tres casos emblemáticos, de los que nos proponen Villarejo y Doñate, ilustran lo que digo. En todos ellos, herederos o familiares de víctimas de las negras sentencias franquistas piden que se revoquen para restaurar la inocencia de sus deudos. En 2006, se vio el recurso de los familiares del sindicalista-pacifista Joan Peiró, fusilado por Franco; en 2010 el recurso de la nieta del poeta Miguel Hernández contra la sentencia que le condenó a muerte (luego conmutada por prisión mortal); también en 2010 el recurso de la Generalitat de Catalunya contra la sentencia a muerte del presidente Lluís Companys dictada por los que le derrotaron. En los tres casos, la Sala de lo Militar del Tribuna Supremo se negó a la anulación de las sentencias, manteniendo que deben ser “válidas y vigentes” porque o “no se acredita un nuevo hecho que demuestre que [Peiró] no participó en los hechos”, o porque la sentencia que se promulgó en su día contra Miguel Hernández “carece actualmente de cualquier vigencia jurídica” , o “por falta de objeto”, ya que “la sentencia dictada [contra Companys] ha sido expulsada del ordenamiento jurídico”. Son ejemplos, primero, de la clara consciencia de clase de estos jueces (Peiró y Hernández, trabajadores; Companys, abogado laboralista “descarriado”) y, segundo, de la tergiversación, manipulación y retorcimiento seudotecnicista de las leyes para rehuir unas anulaciones que condenarían sin paliativos a Franco y a ellos mismos.

Como contraprueba, la historia de los hermanos Rosón, caciques lucenses: Antonio, falangista y victimario feroz de nacionalistas e izquierdistas gallegos, premiado con la presidencia de la Xunta de Galicia; Juan José, gobernador civil de Madrid y ministro de la Gobernación. Cuando sus herederos presentan una demanda civil contra el autor de un libro que denunciaba sus crímenes, el Supremo —¡en abril de 2012!— les da la razón sentenciando que el libro es “una intromisión ilegítima en el honor de los fallecidos” y que “perjudica notablemente la fama, crédito o interés del agraviado”.

Ya lo dijo Ossorio y Gallardo: “… así como en la vida política hasta la verdad es mentira, en la forense hasta la mentira es verdad».

31 /

10 /

2012