La fotografía es un medio para recordar, reflexionar y actuar.

Asier Arias

Desglobalización descerebrada: apuntes ecogeopolíticos

Una frase extraña, ciertamente. Veamos si podemos desentrañarla en cuatro o cinco pasos.

El contexto material de la desglobalización

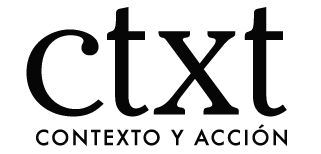

La confusión entre «cambio climático» y «crisis ecológica» sigue siendo frecuente, pero se trata del mismo error que cometería quien confundiera la llama con el incendio. El marco de los límites planetarios –desarrollado por Johan Rockström, el desparecido Will Steffen y colaboradores– nos sirve para entender por qué.

Richardson, K.et al. (2023) “Earth beyond six of nine planetary boundaries”, Science Advances, 9(37)

La zona verde del centro delimita un espacio seguro para el desarrollo de la vida humana en este planeta, un espacio definido por el siguiente conjunto de dimensiones (en sentido horario, desde las 12:00): cambio climático, contaminación química, erosión de la capa de ozono, concentración de aerosoles en la atmósfera, acidificación de los océanos, ciclos biogeoquímicos, uso de agua dulce, cambios en el uso del suelo y pérdida de biodiversidad. Un vistazo basta para constatar que el cambio climático no es nuestro único problema.

No lo es, y no conviene olvidarlo, pero sus dimensiones –inmensas, ominosas– justifican en cierta medida que confundamos aún la llama con el incendio. En el Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1,5 ºC, «aprobado oficialmente por los gobiernos de todo el mundo en 2018», el IPCC nos decía que con un calentamiento de 1,5 ºC las condiciones de habitabilidad del planeta se harían complicadas, aunque existirían posibilidades de adaptación para las sociedades humanas (con oscuros matices regionales, claro). Con un calentamiento de 2 ºC, añadía el informe, esas posibilidades podrían volatilizarse (IPCC, Grupo I, 2019: cap. 3). Desde entonces, un cuerpo creciente de evidencia y análisis apunta que por encima de 1,5 ºC podríamos adentrarnos en territorio desconocido, sobrepasando peligrosos puntos de inflexión y desatando bucles de retroalimentación positiva que nos empujarían a un calentamiento descontrolado (runaway climate change).

Estos «límites de seguridad» (de 1,5 ºC, de 2 ºC) tienen vínculos inciertos con aquellos «puntos de inflexión»: sabemos que por encima de 1,5 ºC las cosas van a complicarse considerablemente, pero tanto el grado de calentamiento como el de otros factores de forzamiento bajo los cuales esos bucles podrían desatarse permanecen –en buena medida– indeterminados. Dejando pues de lado la importante cuestión de esos «puntos de inflexión», preguntemos: ¿dónde nos encontramos hoy? ¿Cómo de lejos estamos de cruzar esos «límites de seguridad»?

La noción de «presupuesto de carbono», que vendría a responder a la pregunta acerca de cuánto podemos emitir antes de rebasar esos límites, nos ofrece una aproximación. Atendiendo sólo al principal y dejando de lado el resto de los gases de efecto invernadero (CH4, NO2), para disponer de un 50% de posibilidades (ruleta rusa con 3 balas) de mantenernos por debajo del límite de 1,5 ºC, podemos emitir aún unas 200 Gt de CO2: al ritmo actual, habremos dilapidado ese «presupuesto» en un lustro (si quisiéramos jugar con 2 balas, 2027 sería el año en que habríamos agotado ese «presupuesto»). Para disponer de un 50% de posibilidades de mantenernos por debajo de 2 ºC nos quedarían unas 1.100 Gt: al ritmo actual, habremos dilapidado ese «presupuesto» en un cuarto de siglo (si quisiéramos jugar con 2 balas, el plazo se acortaría un lustro).

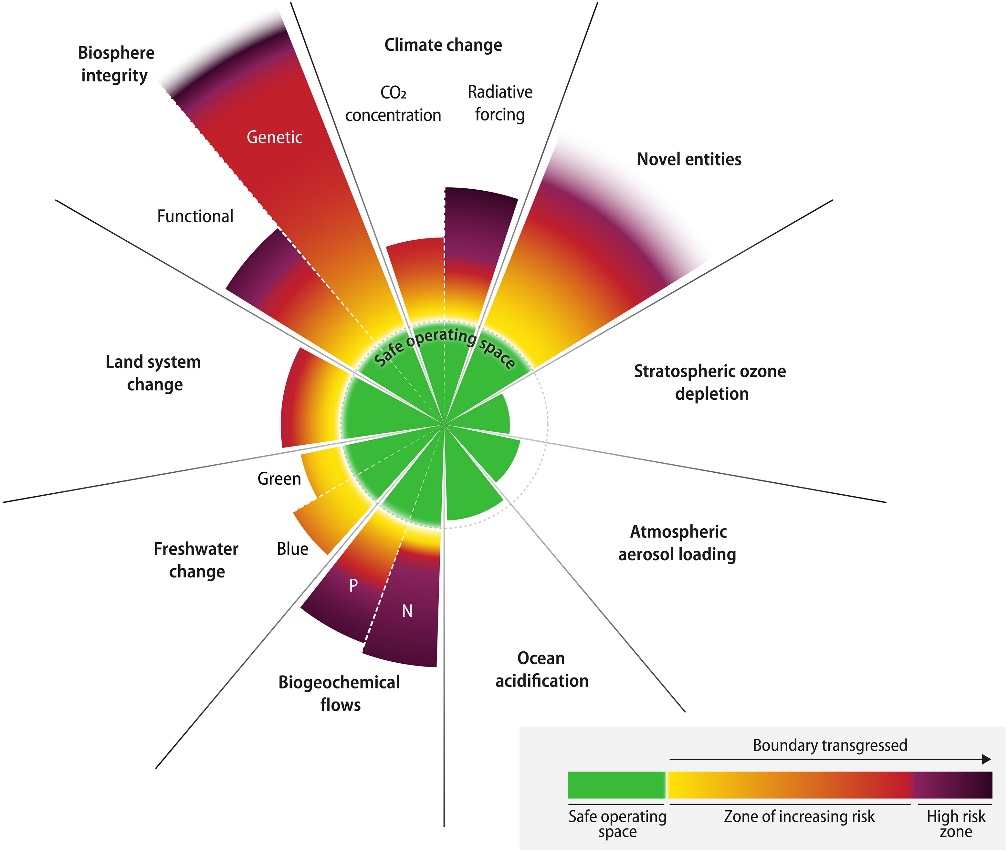

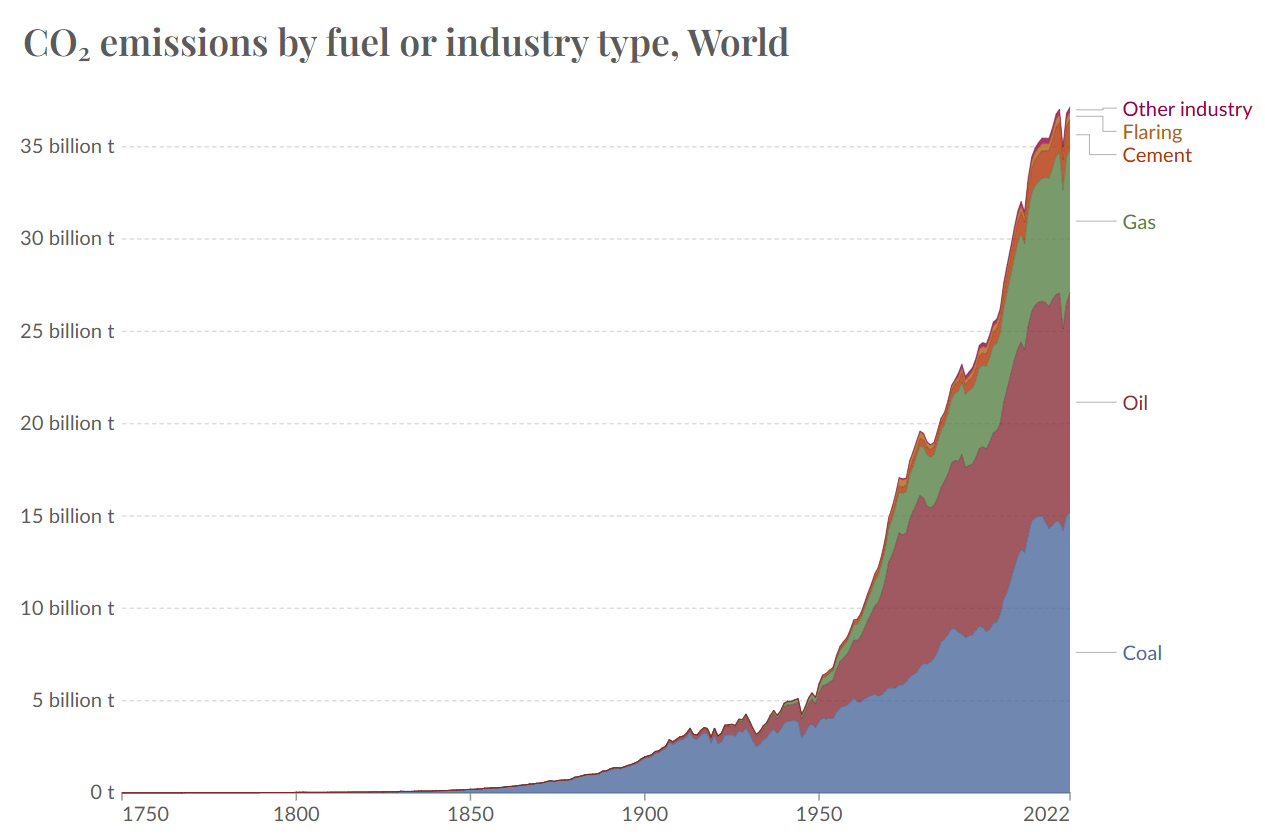

El problema de ese ritmo es que debería estar disminuyendo, pero lo que está pasando con él es justamente lo contrario.

Global Carbon Budget 2024, Key Messages, p. 12

La última caída del PIB mundial –reflejada, como las anteriores, en una reducción paralela de emisiones– fue la ocasionada por la pandemia de COVID-19. Fue la mayor caída del PIB mundial desde la Segunda Guerra Mundial, y también la mayor reducción anual de emisiones: de en torno a un 6%. De acuerdo con las estimaciones del último informe del IPCC (IPCC, Grupo III, 2022: 329), las reducciones necesarias para mantenernos por debajo de 1,5 ºC debieran ser considerablemente superiores.

Conviene abrir el foco para apreciar la trayectoria de esa curva de emisiones y comprender así que la expresión «como toda la vida», en boca de nuestros contemporáneos, es un absurdo. En occidente, el último par de generaciones ha vivido en un mundo completamente excepcional: de la alimentación al ocio, de la producción al consumo, nada ha vuelto a ser «como toda la vida» desde que esa curva comenzara a buscar la vertical en la breve y extraordinariamente destructiva bacanal fósil que sucediera a la Segunda Guerra Mundial.

Our World in Data (a partir de datos del Global Carbon Budget 2024)

Esa bacanal será de hecho breve, porque los combustibles fósiles son un recurso finito, y los hemos despilfarrado en un parpadeo geológico (Europa y Estados Unidos han sido responsables de en torno a dos terceras partes de ese despilfarro, de forma que debe matizarse el sujeto de aquel «hemos»). Al ritmo actual, en seis décadas habremos quemado las reservas probadas de petróleo y gas natural, pero ya sabemos lo que pasa con ese ritmo: si no queremos legar un planeta inhóspito a la siguiente generación, debería comenzar inmediatamente a ralentizarse –según una estimación autorizada, para contar con una probabilidad del 50% de limitar el calentamiento a 1,5 °C, el 60% de las reservas de gas y petróleo deberían permanecer bajo tierra (Welsby et al., 2021).

La idea de que sin combustibles fósiles –o con una disponibilidad decreciente de ellos– vamos a vivir igual que con ellos es no sólo errónea, sino también muy peligrosa. Esa idea se llama «transición energética». Es un dogma incuestionado de nuestra cultura de masas que gracias a la «transición» podremos hacer con electricidad lo que hoy hacemos con petróleo. A estas alturas debiera ser innecesario explicar que eso es físicamente imposible, que dispondremos de una cantidad considerablemente inferior de energía y que los portacontenedores eléctricos seguirán ocupando más espacio en los publirreportajes que en los mares.

Se supone que la globalización es mucho más que el comercio internacional. Como mínimo, habría que añadir frases subordinadas con locuciones elegantes como «integración financiera», «movilidad del capital», «circulación de servicios», «flujos de información», etc. Dejo para el esparcimiento de la lectora el siguiente ejercicio: elimine petroleros, metaneros y portacontenedores de la ecuación y compruebe a continuación en qué se le quedan aquella «integración», aquella «movilidad», aquella «circulación» y aquellos «flujos».

No discutiremos aquí los factores físicos de la desglobalización. En lugar de ello, nos aproximaremos en lo sucesivo a ella desde algunos de sus ángulos políticos.

Sin caretas

Volvamos a nuestras emisiones. Las élites políticas y económicas llevaban una década exhibiendo una preocupación creciente y amagando ambiciosos compromisos de reducción de emisiones. De pronto, están dejando de hacerlo.

Von der Leyen, recién sentada al frente de la Comisión Europea, anunciaba un importante compromiso de reducción de emisiones. Otros, de Xi Jinping a Boris Johnson, hacían al tiempo lo propio. Era 2020. Pocos meses atrás, las «huelgas por el clima» (climate strikes) habían movilizado a millones de personas en más de 150 países. Se oía un runrún verde, y si los políticos tienen un oído fino, los CEOs lo tienen aún más.

Miguel Pajares nos contaba en Bla-bla-bla. El mito del capitalismo ecológico (Rayo Verde, 2024) que 2020 fue el año de mayor impulso al «compromiso empresarial» con la reducción de emisiones. No obstante, en los años previos había echado ya a andar una pasmosa cantidad de agrupaciones orientadas a la articulación de esos «compromisos»: Business Ambition for 1.5 °C, Corporate Leaders Group, Countdown, Global Optimism, Mission Possible Partnership, Net-Zero Insurance Alliance, Race to Zero, RE100, Science-Based Targets, The Climate Pledge, We Mean Business. «Santas Intenciones Inc.», en otras palabras.

Aquella efervescencia de «responsabilidad climática» que culminara en 2020 tuvo lugar en el marco de una renovada euforia en torno a la «responsabilidad social corporativa». Mirando al infinito con contrición, los dueños empleaban en los meses previos a la pandemia los principales foros del capitalismo global para hacer públicos sus nobles propósitos. Así, por ejemplo, la Business Roundtable (Business Roundtable, 2019) o el Foro Económico Mundial (Schwab, 2019) compartían por aquel entonces sus transformadoras experiencias místicas: «nos ha sido revelado que los beneficios no deben ser sólo para nosotros, que tenemos que compartirlos con toda la sociedad». Los más veteranos habían escuchado antes esa enternecedora canción: «en la década de 1950 lo llamaron la ‘corporación de buen corazón’. De pronto, las corporaciones se habían vuelto bondadosas y rebosaban amabilidad hacia los trabajadores y hacia todo el mundo. Supuestamente, había comenzado una nueva era» (Brooks, 2020).

Transcurridos apenas cinco años de aquellas experiencias místicas, aquellos «Grandes Reseteos» y aquellas «agendas transformadoras para la reinvención del capitalismo», parece que los vientos están cambiando. En los últimos meses, corporaciones como Shell, BP, Alphabet, Nestlé o Easyjet han roto sus compromisos de reducción de emisiones. Simultáneamente, en el mundo de la banca, la Net Zero Asset Managers Initiative dejaba el negocio de la guía espiritual financiera mientras los mastodontes del sector abandonaban la Net-Zero Banking Alliance –Goldman Sachs, Wells Fargo, Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, JP Morgan, Macquarie Group: «¡el último que cierre!».

Estas «desexperiencias místicas» coinciden en el tiempo con el auge de la desvergüenza como valor político –«malismo», lo llaman algunos–, un auge consumado con el retorno del monarca republicano al trono imperial. Podríamos verlo así: la «corrección política» ya no vende, los desacomplejados toman el relevo de los hipócritas.

Descerebrados metropolitanos

En opinión del grueso de los analistas occidentales, el «orden mundial» saltó en pedazos el pasado febrero. La traducción paladina más verosímil de esa idea es ésta: «poco después de la coronación imperial se expuso a la luz del día aquello que todos sabían ya: que Europa ni pincha ni corta». Lo mejor será echar un vistazo a aquel «orden» para comprobar si algo ha cambiado y, en su caso, qué.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, con una vigésima parte de la población mundial, acaparaba en torno a la mitad de la riqueza global. George Kennan, una de las «palomas» del Departamento de Estado, expuso entonces la situación sin ambages. «Nuestra verdadera tarea para el periodo venidero será la de diseñar un patrón de relaciones que nos permita mantener esa disparidad (…). Para lograrlo, serán necesarias medidas severas» (PPS 23, 24 de febrero de 1948). Y lo fueron. La fuerte línea de continuidad de esas «medidas severas» ha descrito una trayectoria de ocho décadas de operaciones encubiertas e intervenciones militares, cambios de régimen y golpes de Estado. Si trazáramos esa línea poniendo en fila los cadáveres que ha producido podríamos dar con ella varias vueltas al planeta.

Para cuando Kennan subrayara la necesidad de establecer por la fuerza aquel «patrón de relaciones», planes específicos habían sido desarrollados ya al efecto. «Entre 1939 y 1945 el Consejo de Relaciones Exteriores y el Departamento de Estado realizaron estudios muy minuciosos (…). La concepción que elaboraron fue lo que denominaron la planificación de la Gran Área. La Gran Área era una región que debía ser subordinada a las necesidades de la economía estadounidense (…). La Gran Área debía incluir, al menos, el Hemisferio Occidental, el Lejano Oriente y el antiguo Imperio Británico (…). La Gran Área también debía incluir Europa Occidental y las regiones productoras de petróleo de Oriente Medio; de hecho, debía incluirlo todo, si eso fuera posible. Se elaboraron planes detallados para regiones concretas de la Gran Área, y también para las instituciones internacionales que debían organizarla y vigilarla» (Chomsky, 1985).

La línea de continuidad se mantuvo durante décadas inalterada, pero requirió un ajuste discursivo con la disolución de la URSS, en 1991. A menudo, las «medidas severas» para el control de la Gran Área se ejecutaron bajo el pretexto de la «amenaza soviética», y esa amenaza sirvió de hecho para justificar la existencia de la OTAN y la implantación de cientos de bases militares en todo el mundo. ¿Qué sucedió, pues, con la desaparición de la amenaza? Tras la caída del Muro de Berlín, la administración Bush I publicó una esclarecedora Estrategia de Seguridad Nacional. Puede resumirse así: «nada va a cambiar, excepto los pretextos». Tal y como explicitaba la nueva Estrategia, el verdadero motivo para la adopción de «medidas severas» nunca tuvo nada que ver con la «amenaza soviética», sino más bien con el «nacionalismo radical», es decir, con el hecho de que, en ocasiones, algunos cabezotas se empeñan en desobedecer las órdenes y alterar el debido «patrón de relaciones».

Contra la lógica implícita en cuatro décadas de propaganda, y contra la promesa explícita al último ejecutivo de la URSS en sentido contrario, la OTAN emprendió en 1994 un sostenido programa de expansión y pasó a justificar su existencia presentándose como una organización encargada de la protección de infraestructuras energéticas.

El giro «invasión no provocada» se estableció como obligatorio en el libro de estilo de la prensa occidental el 24 de febrero de 2022. En realidad, aquel programa de expansión dio inicio a treinta años de provocaciones y desprecio de la diplomacia, en drástico crescendo durante los ocho años previos a la invasión[1].

Es de suponer que cuando los «aliados occidentales» del hegemón en declive se lamentan por la ruptura del «orden mundial» tienen en mente algo más allá de las perspectivas de distensión en la frontera nuclear más peligrosa del planeta. En otro caso, el «orden mundial» por el que suspiran se reduciría a aquellas provocaciones. Desde luego, nadie en su sano juicio podría pretender que aquel orden se ha volatilizado porque, de repente, nuestro hegemón en declive ha comenzado a contemporizar con «regímenes autocráticos»; o porque, inopinadamente, ha empezado a dar muestras de indiferencia hacia la legalidad internacional y los derechos humanos[2].

¿Saltó por los aires el «orden mundial» el día en que los armisticios por recursos vinieron a sustituir a las guerras por recursos?[3] ¿«Orden mundial» significaba ya sólo «luchar contra Rusia hasta que caiga el último ucraniano» (Chas Freeman)? Es de suponer que no: es de suponer que son otras las pérdidas que lamentan nuestros atlantistas −huérfanos hoy− cuando lloran la ruptura del «orden mundial», pero es difícil ver cuáles.

Una cosa es cierta: el viejo «orden mundial» se tambalea, pero venía haciéndolo antes de Trump 2.0, y los contornos posibles de la reconfiguración de ese orden venían así tanteándose hace años. Se venía hablando, por ejemplo, de necrocapitalismo (Bobby Banerjee), capitalismo de la escasez, capitalismo de la finitud (Arnaud Orain), capitalismo caníbal (Nancy Fraser), hiperimperialismo (Instituto Tricontinental), tecnofeudalismos (Durand, Varoufakis), ecofascismos (Taibo, Malm).

Mi impresión es que necesitaríamos algo así como una ecogeopolítica de la desglobalización para comenzar a orientarnos respecto de aquella reconfiguración. A continuación, podríamos empezar ya a preguntarnos qué sucedería si se diera el caso de que la segunda administración Trump tuviera, a diferencia de la primera, una política exterior definida. Por mi parte, apostaría que no la tendrá: apostaría, en otras palabras, por una desglobalización descerebrada. No obstante, antes de presentar el caso por la desglobalización descerebrada, sigamos el ejemplo unánime del espectro completo de opinión en nuestros medios y busquemos un orden en la sucesión de tiros al aire.

«Though this be madness, yet there is method in’t»

La noción de ecogeopolítica vendría a recoger la idea de que sólo cabe ya pensar en serio las relaciones internacionales desde la perspectiva de los límites planetarios, del mismo modo que no cabe ya pensar qué pasa(rá) con éstos sino desde la óptica de las formas posibles de la desglobalización en ciernes. Por lo que a ésta se refiere, ha habido a lo largo de la historia del capitalismo flujos y reflujos de «integración económica» y «libre comercio». Como principio general, el libre comercio es la política de las potencias dominantes: el juego que imponen a sus economías subordinadas, la receta para la subordinación de éstas. La historia económica es transparente en este punto.

Quizá lo que estamos experimentando hoy no sea sino el intento de los sectores económicos mejor posicionados políticamente –con caras visibles del sector tecnológico– de adecuar los restos del marco regulatorio a sus intereses. Nada muy diferente de lo sucedido en épocas previas de reflujo liberal. Los mercados son el juego preferido de los poderosos, pero sólo mientras la partida está dispuesta para que la ganen, nunca antes («industria naciente») ni después («competencia perfecta»). No es raro, en fin, que un hegemón temeroso de perder la mano –la administración Reagan frente al Japón de la «quinta generación», por ejemplo– o en manifiesto declive reescriba en clave proteccionista/mercantilista las reglas del juego.

Como sucede de forma general con la nueva extrema derecha, la principal baza de las relaciones públicas de Trump es el victimismo: la denuncia del asfixiante poder de la gente sin poder. En su cabeza –en sus palabras, al menos– las provincias están exprimiendo a la metrópoli. Para enmendar tamaña injusticia anuncia una nueva ronda de «guerras comerciales». Parece preocuparle mucho el déficit, y parece pretender ponerle parches arancelarios: impuestos que, en realidad, pagarán los consumidores y las empresas estadounidenses. El efecto de los aranceles es difícil de predecir, porque depende de unos cuantos factores más allá de su cuantía: en particular, del tiempo durante el que se apliquen y de las medidas que adopten terceros. Sería muy raro, con todo, que los aranceles anunciados no contribuyeran a incrementar la presión inflacionaria. Quizá, por algún albur, se produzca en EE.UU. un pequeño repunte reindustrializador, pero su trayectoria sería más que incierta, dada la pérdida de capacidad de compra doméstica y las dificultades para la exportación que traerán consigo las «medidas simétricas» (la devaluación del dólar se perfilaría entonces como la única vía para enfrentar esas dificultades). Aunque la inflación y la desaceleración de la economía estadounidense son los resultados más verosímiles de esta jugada maestra (Roberts, 2025), todo indica que el principal vencedor de la nueva ronda de guerras comerciales será el proceso de desglobalización en ciernes.

«Though this be madness, yet there is money in’t»

Quizá haya que buscar pues el método de la locura en otra parte. Quizá la jugada maestra resida en la erosión simultánea del poder duro (OTAN) y el poder «blando»[4]. O quizá, malician los más avispados, la jugada consista en meter una cuña entre Rusia y China para «contener» a la República Popular, objetivo último de todo el tinglado.

Quizás, pero quizá todo sea en realidad exactamente lo que parece: multimillonarios ególatras sin el menor interés en nada que no sean ellos mismos, tan siquiera en sus empresas, no hablemos ya de sus países. Se trata, en efecto, de multimillonarios antisistema: para ellos, el sistema es todo excepto ellos mismos. Los trabajadores, los sindicatos, los tribunales, las leyes, los organismos reguladores: todo cuanto pueda interponerse entre ellos y sus beneficios. Eso es para ellos «el sistema», el enemigo. Rubén Juste lo explicaba recientemente con su habitual lucidez (Juste, 2025a).

Podéis pues entreteneros leyendo Project 2025 y tratando de relacionar su prosa poética con los palos de ciego que se irán sucediendo, pero probablemente sea un ejercicio vano: no hay arquitectura ni proyecto ni planes ni nada más allá de un monarca republicano cuyas ocurrencias ha de secundar todo miembro de la corte interesado en hacer buenos negocios mientras dure la fiesta.

Pero no exageremos: este monarca y esta corte tienen muy pocos puntos de contacto con los lunáticos exaltados de hace un siglo. No son fascistas, sino sólo hombres de negocios sin conciencia de clase, y tal vez sea precisamente en esta carencia de conciencia de clase donde resida la verdadera ruptura de la fuerte línea de continuidad −es imposible acomodar a estos antisistema en ningún lugar de ninguna de las tres versiones de la teoría marxiana del Estado capitalista (Elster, 1986: 150 et seqq.): tal es la ruptura.

Nos decía recientemente Ramón Soriano que «América y sus intereses son para [Trump] el primer principio político» (Soriano, 2025). Sin embargo, desglobalización descerebrada significa que ya no se trata de «nosotros, los capitalistas americanos» –a eso se refiere la oscura noción de «intereses nacionales»– sino de «mí, el multimillonario». «Los esfuerzos por detectar alguna estrategia coherente parecen destinados al fracaso. No es que no haya una política coherente. Puede entreverse una política en el caos: la clase de política que cabría esperar de un estafador ególatra con un solo principio: ¡YO!» (Chomsky, 2021: 164)[5].

Descerebrados de provincias

En la referida Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Bush I, la «amenaza soviética» fue sustituida por la «sofisticación tecnológica de las potencias del Tercer Mundo». Hoy, los líderes europeos vuelven a la casilla de salida. Ante el inminente riesgo de que los rusos tomen primero Berlín y avancen luego hacia Lisboa, nos dicen, debemos prepararnos para defender con las armas la democracia y la libertad.

Nuestros comisarios culturales venían mascullando ya estos profundos pensamientos antes de que los bandazos del jefe atlántico les obligaran a escenificar su orfandad. De hecho, todo el espectro de opinión de nuestro comisariado había deglutido y regurgitado esos profundos pensamientos con alacridad y eficiencia antes de la coronación imperial.

Desde el extremo progresista del espectro, Andrea Rizzi nos explicaba recientemente que «la hoja de ruta [de la UE] está clara, salvo para quienes estén cegados por dogmatismo ideológico» (Rizzi, 2025). La retórica de la «ayuda a Ucrania» interpretada como prolongación de la antidiplomacia y la destrucción de Ucrania; la retórica de la guerra por la «defensa de la democracia, los derechos humanos y la legalidad internacional»; la retórica de la necesidad del rearme aun por la vía de la emisión de eurobonos, la relajación de los sagrados dogmas fiscales y la erosión de los restos del Estado social: esa retórica no es dogmatismo ideológico, sino verdad matemática –o revelada, según el día.

Europa (ahora, al parecer, UE+UK), cuyo gasto militar cuadruplica al ruso (según los últimos datos del SIPRI), tiembla ante la amenaza de un ataque sorpresa de los rusos, deseosos de… Y eso es exactamente lo que falta para darle sentido al viejo nuevo pretexto para el rearme: algo plausible con lo que rellenar los puntos suspensivos.

Desde los confines exteriores del extremo progresista, Žižek profundiza en las verdades eternas de la lógica matemática: «¿se tomará Putin las negociaciones en serio, o serán sólo un paso en la continua expansión rusa? La respuesta a esta pregunta no está oculta en la profundidad del alma de Rusia: depende en gran medida de cómo reaccionen los demás a su política» (Žižek, 2025). Y la única reacción razonable es el rearme.

La estrategia argumentativa de nuestros comisarios ha tenido en este punto poco de sutil. Hay, nos explican, dos proyectos europeos: el de la ultraderecha, «una Europa sin alma política», y el del rearme, «la Europa geopolítica, [la del] progreso en política exterior, seguridad y defensa» (Morillas, 2025). Los decibelios militaristas han alcanzado tal nivel en los medios europeos que las contadísimas excepciones a las que se ha permitido salir al escenario sin tambores de guerra han debido comenzar excusándose: «creedme, no soy un agente del Kremlin» (Sánchez-Cuenca, 2025).

Sea como fuere, a la luz del absurdo del viejo nuevo pretexto, la pregunta cae por su peso: ¿rearme para qué? Dos alternativas despuntan: a) para perseverar en la política exterior de obediencia a una metrópoli que, contra las apariencias, no se habría planteado ni por un instante deshacerse de su puño oriental atlántico (el brazo europeo de la OTAN); b) para disponernos a hacer nuevo uso de la que fue durante siglos la «ventaja comparativa» europea, a saber, la violencia –en palabras de John Keay, mientras para los indios la guerra seguía siendo un deporte, los europeos la habían transformado ya en una ciencia[6].

Hay, claro, una tercera alternativa: la obvia. Por algún motivo, mientras el coro cantaba a voz en cuello la conveniencia de construir bunkers en el jardín, a nadie se le ocurrió preguntar «cui bono?» (Juste, 2025b), pero si no se trata de keynesianismo militar, sólo puede tratarse de una forma más acabada aun de irracionalidad[7].

Nuestros comisarios culturales han jugado esta vez con maestría la carta del miedo como palanca del rearme[8]. Uno entre los más virtuosos titulaba su columna: «Donde hay miedo hay despotismo», pero no trataba en ella de la campaña de inoculación de terror ante el inminente ataque de las tropas bárbaras, sino del despotismo de quien se «pone al lado de un tirano frente a la Europa democrática» (Vallespín, 2025). En otras palabras, del despotismo implícito en el hecho de la diplomacia, no en su contenido, porque ha sido el hecho y no el contenido el motivo de irritación y el objeto de las críticas.

La campaña de inoculación de terror y el programa de rearme han llegado a calificarse de «gloriosos» (Vidal-Folch, 2025), pero la «gloria» de la «Europa democrática» depende también del ejercicio de la democracia, que consiste en que los dirigentes ofrezcan «una explicación para ayudar a la ciudadanía a comprender (…) las medidas que hay que adoptar» (El País, 2025). No estamos ante decisiones políticas, sino ante hechos brutos[9], datos grabados en piedra que los amados líderes pueden tener la amabilidad pedagógica de explicarnos[10].

La propuesta pedagógica ha tenido de hecho un gran recorrido. Pedro Sánchez −al que ya habían explicado, por otra parte, que «rearme» significa rearme, no políticas climáticas, picnics al sol y demás[11]− sugería hace unos días que «rearme» suena mal, que mejor buscar otra palabra. Desde la portavocía de la Comisión Europea acusaban elocuentemente recibo: «si [esa palabra] hace más difícil transmitir el mensaje a los ciudadanos de la UE de la necesidad de tomar estas medidas, entonces, por supuesto, estamos dispuestos no sólo a tomar nota, sino también a reflejarlo en la forma en que lo comunicamos» (Muñoz, 2025). Las medidas son incuestionablemente necesarias: de lo que se trata es de explicarlas bien, para que los ciudadanos entiendan que el rearme supone el comienzo de «una nueva era» en la que «Europa por fin ha despertado» y ha dado «un paso de gigante» adelante, «un paso histórico» después de arrastrar los pies durante años (Sahuquillo, 2025; Núñez Villaverde, 2025) −una nueva era en la que «Europa [habrá de] redescubrir su espíritu combativo y, con él, el sentido de la lucha», pues «en nuestra milenaria trayectoria, la guerra (…) ha sido el arte (…) que ha impulsado la historia de Europa y (…) la narrativa que ha definido la identidad de los europeos» (Scurati, 2025).[12]

Al tiempo que Žižek cantaba loas a la Europa «fiel al viejo lema ilustrado de solidaridad con las víctimas», la decimotercera Reunión del Consejo de Asociación entre la UE e Israel celebraba la perfecta capacidad de las Partes para silbar mirando al techo –e ignorar, sin ir más lejos, el segundo artículo del Acuerdo de Asociación UE-Israel, que reza: «las relaciones entre las Partes, así como todas las disposiciones del propio Acuerdo, se basarán en el respeto a los derechos humanos y los principios democráticos, los cuales guían su política interna e internacional y constituyen un elemento esencial de este Acuerdo».

Dejando a un lado esta segunda piel de los dobles raseros, volvamos al viejo nuevo pretexto para el rearme. Jeffrey Sachs, que goza en este terreno de la ventaja de saber de lo que habla, explicaba el pasado 19 de febrero en el Parlamento Europeo que la idea de la amenaza rusa es hoy bastante más absurda de lo que lo fue en su momento la de la amenaza soviética (Sachs, 2025). Sachs, que condensó en unos minutos el abecé de la geopolítica reciente –y recibió por tanto la cobertura mediática adecuada: nula–, invitó a nuestros comisarios culturales a dejar de despachar «material para niños» (childish stuff, childish propaganda), y a nuestros líderes a aventurarse con eso de la diplomacia –todo un ejercicio de voluntarismo.

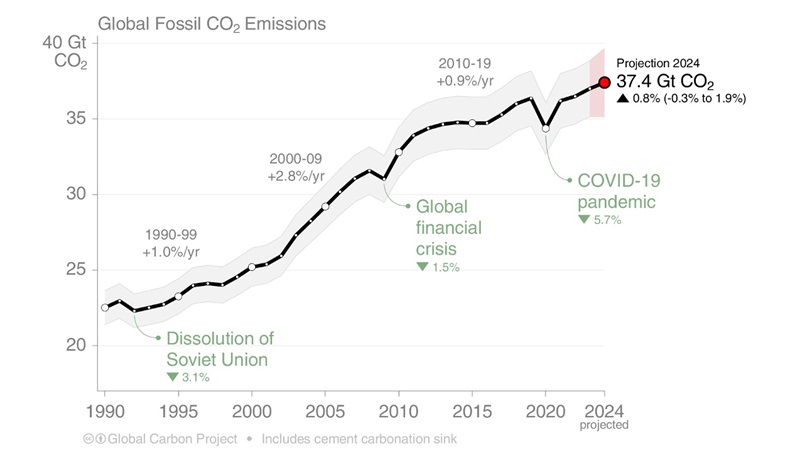

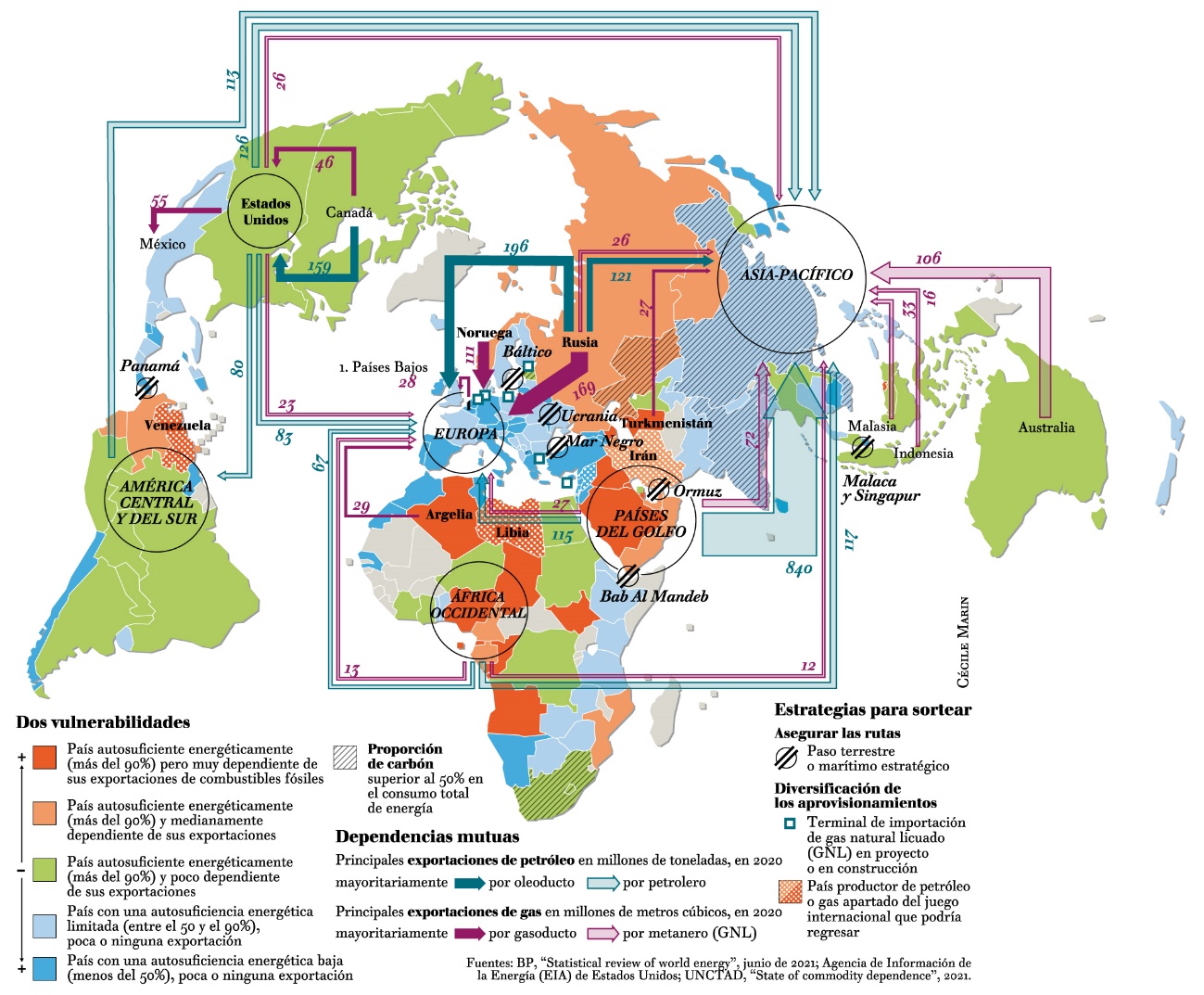

El artículo de Rizzi que citaba más arriba puede leerse como un canon. Como tal, incluye todos los elementos de una ecogeopolítica adecuada al proceso de desglobalización descerebrada, incluyendo la ceguera material: «los europeos tenemos todo lo que hace falta para resistir [mientras que] el PIB de Rusia es poco superior al de España». Nunca es mal momento para echar un vistazo a un mapa de distribución de recursos fósiles[13].

Reymond, M. & Rimbert, P. (2022) “¿Quién se beneficia de la guerra de la energía?”, Le Monde Diplomatique, 320, pp. 18-19.

Los descerebrados imperiales son unos histriones ignorantes, pero uno no puede evitar pensar en ellos como «unos listos» haciendo el agosto. La impresión es muy diferente cuando uno piensa en las caras visibles de la Europa que prometió «apoyar a Ucrania hasta la victoria» y yugular a Rusia mediante sanciones −caras, todas ellas, defenestradas hoy, excepto la de Von der Leyen, sentada en un cargo no sometido a sufragio.

Los líderes europeos nos explican ahora que debemos independizarnos cuanto antes del jefe atlántico y conquistar nuestra «autonomía estratégica». No perdamos de vista que se trata de la autonomía estratégica de un continente en el que amanecen cada día alrededor de 100.000 soldados estadounidenses, ni tampoco que la táctica para «independizarnos de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa» consiste en obedecer su orden de larga data de aumentar nuestro gasto en defensa[14]. Dos cosas parecen claras: a) en castellano, «autonomía estratégica» e «independencia de Estados Unidos» significa refuerzo del brazo europeo de la OTAN; b) en provincias, la desglobalización promete ir a ser descerebrada a conciencia.

El objetivo de destinar el 2% del PIB al presupuesto militar, establecido en la Cumbre de Gales (2014), permaneció en el limbo hasta la de Madrid (2022). Ahora, Mark Rutte nos explica que un 2% «no es ni mucho menos suficiente para estar seguros», que será necesario «gastar menos en pensiones, sanidad o seguridad social»: «hacer sacrificios hoy para que podamos estar seguros mañana». Las mentes privilegiadas de la geoestrategia de provincias, de Kaja Kallas a Donald Tusk, lo ven y suben la apuesta: «¿y por qué no un 5%?». Por mi parte, echando unas cuentas humildes en la servilleta, he llegado a la conclusión de que, en la era de la escasez, la saturación de sumideros y la desglobalización, la proporción adecuada para la partida destinada a la producción industrial de chatarra inútil rondaría, en las provincias descerebradas, el 100%.

Referencias

Brooks, C. (2020) «Noam Chomsky on how bosses are making coronavirus ‘worse, for their benefit’», Labor Notes, 13 de abril.

Business Roundtable (2019) «Statement on the purpose of a corporation», Business Roundtable, 19 de agosto.

Chomsky, N. (1970) «Government in the future», New York YM/YMCA, 16 de febrero.

Chomsky, N. (1982) «The United States and Latin America», UC Berkeley, 20 de mayo.

Chomsky, N. (1985) «American foreign policy», Harvard, 19 de marzo.

Chomsky, N. (1989) Necessary Illusions: Thought Control in Democratic Societies. London: Pluto Press.

Chomsky, N. (1991) Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda. New York: Seven Stories, 2002.

Chomsky, N. (2016) Who Rules the World? Henry Holt: New York.

Chomsky, N. (2021) The Precipice: Neoliberalism, the Pandemic and the Urgent Need for Radical Change. Dublin: Penguin.

Cook, J. (2025) «The forever wars may be over, but Trump is no peacemaker», Jonathan Cook, 14 de marzo. [Traducción disponible en Rebelión, 21 de marzo].

Draghi. M. (2024) «Radical change —is what is needed», Groupe d’études géopolitiques, 16 de abril.

El País (2025) «Transparencia ante el viraje geopolítico», El País, 9 de marzo.

Elster, J. (1986) Una introducción a Karl Marx. Madrid: Siglo XXI, 2020.

Ferré, M. (2025) «BlackRock y los señores de la guerra: ¿quién se lucra con el gasto militar?», Público, 17 de marzo.

Hedges, C. (2025) «The empire self-destructs», The Chris Hedges Report, 7 de febrero.

Juste, R. (2025a) «Detrás de Musk y Trump: la emergencia de una élite al margen de la ley», ctxt, 26 de febrero.

Juste, R. (2025b) «La carrera belicista europea: ¿quién está detrás de la industria de la guerra?», ctxt, 26 de marzo.

Maté, A. (2025) «How NATO provoked Russia in Ukraine and undermined peace», The Grayzone, 20 de marzo.

Morillas, P. (2025) «Romper los moldes de la Europa geopolítica», El País, 5 de marzo.

Muñoz, M. (2025) «Sánchez intenta suavizar el plan de rearme de Europa por las presiones de las izquierdas en España», Público, 21 de marzo.

Núñez Villaverde, J. A. (2025) «El rearme europeo, ¿de las palabras a los hechos?», El País, 9 de marzo.

Rizzi, A. (2025) «Lo que hay que temer frente al asalto de Putin y Trump», El País, 22 de febrero.

Roberts, M. (2025) «La rabieta arancelaria de Trump», Viento Sur, 8 de febrero.

Robinson, A. (2025) «No lloremos por USAID», ctxt, 14 de febrero.

Ros Martínez, S. (2025) «Invertir en defensa es invertir en seguridad humana», Público, 19 de marzo.

Sachs, J. (2025) «La geopolítica de la paz», ctxt, 2 de marzo.

Sahuquillo, M. A. (2025) «Europa entra en una nueva fase militar», El País, 9 de marzo.

Sánchez-Cuenca, I. (2025) «Todo vale para la paz en Ucrania, incluso el trumpismo», El País, 4 de marzo.

Schwab, K. (2019) «Davos manifesto 2020: The universal purpose of a company in the Fourth Industrial Revolution», World Economic Forum, 2 de diciembre.

Scurati, A. (2025) «¿Dónde están los guerreros de Europa?», El País, 21 de marzo.

Soriano, R. (2025) «Trump y sus predecesores en la presidencia de Estados Unidos (2)», Público, 26 de febrero.

Vallespín, F. (2025) «Donde hay miedo hay despotismo», El País, 9 de marzo.

Vidal-Folch, X. (2025) «Gloria y chapuza en el plan europeo de rearme», El País, 9 de marzo.

Welsby, D., et al. (2021) “Unextractable fossil fuels in a 1.5 °C world”, Nature, 597(7875), pp. 230-234.

Žižek, S. (2025) «Europeos, el destino ya no nos sonríe», Público, 23 de febrero.

Notas

- No es una distinción particularmente sutil, pero sigue costando diferenciar aquello que ha sido porfiada y deliberadamente provocado de aquello que quedaría por tanto justificado (Maté, 2025). ↑

- Con motivo del cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Noam Chomsky publicó un librito titulado The Umbrella of U.S. Power (1999): un buen punto de partida para cualquiera interesado en comprender la baja estofa del humor negro contenido en el último par de frases. ↑

- ¿Tierras raras en Ucrania? La pregunta cogería con el pie cambiado a los autores de los apartados pertinentes del World Mining Data 2024 o el Mineral Commodity Summaries 2024. ¿En el orden de las millonésimas por ciento de las reservas mundiales? Así pues, ¿a qué ha venido esto? ↑

- Con buen criterio nos pedían Chris Hedges o Andy Robinson que no lloráramos por la USAID (Hedges, 2025; Robinson, 2025). ↑

- «El objetivo de la administración Trump es normalizar sus inconsistencias, hipocresías, mentiras y distracciones para que pasen inadvertidas. La oposición a su voluntad, una voluntad que puede cambiar de un día para otro, será tildada de traición. La única respuesta segura en tales circunstancias es la aquiescencia y la pasividad. En el tumultuoso panorama político que Trump ha creado, lo único que permanece inalterado es el aplauso acrítico de los medios occidentales a la industria bélica occidental» (Cook, 2025). ↑

- «En un mundo en el que nuestros rivales controlan gran parte de los recursos que necesitamos, debemos tener un plan para asegurar nuestra cadena de suministros» (Draghi, 2024). Puede que el plan esté empezando ahora a cobrar forma −en concreto, forma de F-35 y Eurofighter. ↑

- «La Segunda Guerra Mundial nos enseñó una importante lección económica: la producción inducida por el Estado en una economía controlada centralmente [puede resultar extraordinariamente beneficiosa para la clase propietaria]. El problema es que en una economía capitalista hay un número limitado de formas en que la intervención estatal puede tener lugar: en particular, no debe competir con los imperios privados, de forma que no puede destinarse a la producción de nada de ninguna utilidad. Desgraciadamente, sólo hay una categoría de bienes superfluos que pueden producirse sin fin: rápida obsolescencia, ningún límite a la cantidad ‘necesaria’» (Chomsky, 1970). ↑

- «Los programas políticos [destinados a la consolidación de] mercados garantizados por el Estado para la producción de basura de alta tecnología son difíciles de vender a la población, especialmente si se describen de un modo preciso: el procedimiento habitual consiste en proyectar sobre la población la sombra de la amenaza externa» (Chomsky, 1982). ↑

- Ursula von der Leyen enunciaba el pasado 19 de marzo desde Dinamarca su versión militarista del TINA thatcheriano: «no hay elección». Es improbable que la Doctora von der Leyen se despida de sus amigos de Rheinmetall, Airbus y ThyssenKrupp como se despidió el General Eisenhower del pueblo americano. ↑

- «El papel de la población general en una sociedad democrática que funcione como es debido consiste en ser espectadores, no participantes» (Chomsky, 2016: 89; 1989: 14; 1991: 18). ↑

- En un sobresaliente ejercicio de hacer oídos sordos, una socialista obrera española nos explicaba que el gasto en defensa es necesario para realizar labores civiles, y nos regalaba en adenda la pieza ideológica que define este mes de desconcierto que han vivido nuestras huérfanas élites atlantistas: «ni en nuestras peores pesadillas podíamos imaginar un acercamiento entre Rusia y Estados Unidos» (Ros Martínez, 2025). La disolución del mito del temible enemigo, el enlentecimiento del baile en la cuerda floja de la Destrucción Mutua Asegurada: esto es lo que quita el sueño a nuestros pedagogos. ↑

- Recojo el fragmento completo para los anales de la propaganda con ínfulas pero pocos lances: «En nuestra milenaria trayectoria, la guerra no ha sido, de hecho, sólo un oficio, una constante trágica, un instrumento de poder, ha sido el arte (el conjunto de técnicas, métodos, inventos y talentos) que ha impulsado la historia de Europa y, al unísono, la narrativa que ha definido la identidad de los europeos. A lo largo de los siglos, esta tierra nuestra ha sido un promontorio euroasiático poblada por guerreros feroces, formidables, orgullosos y victoriosos. De todas las invenciones europeas que han dado forma al mundo moderno, las de ámbito bélico (tecnológicas, tácticas y culturales) han sido probablemente las más efectivas e influyentes. Pero las guerras de nuestros antepasados europeos no supusieron solo el dominio de la fuerza, fueron también ocasiones de génesis del sentido: desde Maratón hasta el Piave, los europeos combatieron (y vivieron) fieles a cómo esperaban que se narrara su combate (y su vida). Desde Homero hasta Ernst Jünger, nuestra civilización concibió el combate armado frontal, mortífero y decisivo como su fundamento mismo, porque en la guerra heroica radicaba la experiencia plenaria, el acontecimiento fatídico, el momento de la verdad en el que se generaron las formas de la política y los valores de la sociedad, se decidieron los destinos individuales y colectivos». ↑

- Tampoco para volver sobre el extraordinario trabajo del Observatori del Deute en la Globalització La mina, la fábrica y la tienda (2023), en el que se desgranan las consecuencias de que Europa sea no sólo un erial fósil, sino también mineral. ↑

- Curiosamente, buena parte del los celebrados 800.000 millones para confeti y bombas de racimo están destinados a aterrizar en las cuentas de resultados de empresas y fondos de inversión estadounidenses, algunos de ellos estrechamente vinculados con el propio monarca republicano (Juste, 2025b; Ferré, 2025). Para hacernos una idea del significado de esa cifra, consideremos que el fondo Next Generation EU, creado para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia de COVID-19 en la Unión Europea, fue dotado con 750.000 millones de euros. ↑

27 /

3 /

2025