La fotografía es un medio para recordar, reflexionar y actuar.

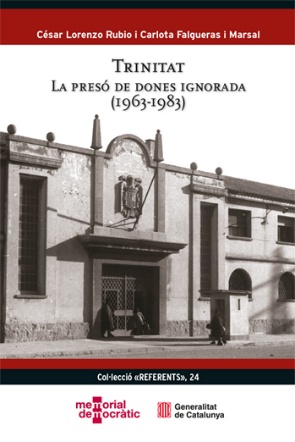

César Lorenzo Rubio y Carlota Falgueras i Marsal

Trinitat

La presó de dones ignorada (1963-1983)

Memorial Democràtic Generalitat de Catalunya,

Barcelona,

2025,

663 págs.

Un poco menos de criptogínia histórica

Isabel Alonso Dávila

Nos explican César Lorenzo y Carlota Falgueras, en la introducción a este libro, que a principios de 2020 Begonya Pozo y Carles Padilla propusieron la palabra criptogínia para describir la ocultación de referentes femeninos.

Respecto a las cárceles de mujeres, podemos decir que ya disponemos de un cierto corpus que ha comenzado a enmendar algo esta criptogínia. Podríamos citar, por ejemplo, los pioneros libros de Tomasa Cuevas, una mujer presa que fue socia de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo hasta su muerte y que en 1985 publicaba la trilogía Cárcel de mujeres, partiendo de las entrevistas con magnetofón realizadas a sus compañeras de presidio y a otras con las que ellas le pusieron en contacto. También podemos citar a Ricard Vinyes y su libro Irredentas. Las presas políticas y sus hijos (2002). También a Fernando Hernández Holgado, Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas de la República al Franquismo (2003). A Pilar Molina con La presó de dones de Barcelona. Les Corts (1939-1959) de 2010. Y a Ángeles Egido, como coordinadora del libro Cárceles de mujeres. La prisión femenina en la posguerra (2017). Si enfocamos ahora más precisamente a la prisión de la Trinidad de Barcelona, de la que se ocupa el libro que reseñamos, comenzó a desaparecer algo la criptogínia recientemente, con la obra de teatro Dones Lliures (2021) de La Voz Ahogada, el documental Veïnatges forçats (2021) de Júlia Montilla, y el libro de fotografías de Pilar Aymerich, tomadas cuando Las Cruzadas abandonaron el control de esta cárcel, Presas 1976-1978 (2022). Ahora, el libro de César Lorenzo y Carlota Falgueras viene a completar de forma fundamental el conocimiento de este centro penitenciario.

El libro, después de una interesante presentación del historiador Fernando Hernández Holgado y una introducción de la autora y el autor, pasa a desarrollarse en dos partes claramente diferenciadas. La primera, firmada por César Lorenzo, está construida a partir de la consulta de fuentes escritas de archivo y prensa, que, muy bien utilizadas, han permitido al historiador acercarse no sólo a las presas políticas, sino también a las «comunes», que ahora llamaríamos «sociales», casi siempre olvidadas, pero que eran el grupo mayoritario en las prisiones de mujeres de la dictadura. La consulta de unos tres mil expedientes personales en el Arxiu Nacional de Catalunya da unos resultados especialmente interesantes en el capítulo titulado «Los delitos (más) comunes», en el que aparecen robos, prostitución, abandono de hogar, adulterio, aborto, infanticidio, etc. Sólo con nombrarlos podemos comprobar cómo algunos de ellos estaban claramente relacionados con una legislación que tenía su origen en el control del cuerpo de las mujeres a partir de la ideología nacionalcatólica imperante, que derivaba en leyes de matriz claramente patriarcal. Este capítulo de Lorenzo me ha llevado al recuerdo del precioso libro de Arlette Fargue, La atracción del archivo (1991), Le gout de l’archive (1989) en su edición francesa, en que muestra cómo la consulta de los archivos judiciales franceses del siglo XVIII le permitieron acercarse a las voces de quienes no suelen tener voz en otro tipo de fuentes escritas: las clases populares, las clases subalternizadas. Como contraparte de las mujeres presas, César Lorenzo ha llegado, también a través de las fuentes escritas, a las Cruzadas Evangélicas, ya que la de la Trinitat era una prisión controlada internamente por las Cruzadas, no por funcionarias, a las que las presas recuerdan, en la segunda parte, como mucho peores que las funcionarias y completamente obsesionadas por imponer un modelo de feminidad basado en el nacionalcatolicismo: prohibición de usar pantalones, faldas por debajo de las rodillas, obligación de asistir a misa; obsesionadas por el control del sexo de las mujeres, pero nada interesadas en poner coto a los abusos sexuales que ejercía el médico de la prisión sobre las presas a base de tocamientos.

La segunda parte del libro, interesantísima también, está construida a partir de los testimonios orales de cuarenta personas que tuvieron relación con la cárcel de La Trinitat, recogidos por Carlota Falgueras y César Lorenzo y grabados por Sergi Salamé. La mayoría de las entrevistadas son expresas políticas, muchas de ellas contactadas a través de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo, lo que demuestra el papel fundamental que tiene el asociacionismo memorialista en la preservación de la memoria. Sus contactos permitieron a su vez el contacto con otras mujeres. Todas ellas no se consideran víctimas, sino resistentes, militantes del antifranquismo y, por ello, represaliadas. Lorenzo y Falgueras sólo han conseguido el testimonio de dos presas «comunes», a pesar de sus esfuerzos por contar con otros. También aparecen los testimonios de dos abogadas, un abogado, una diputada y tres funcionarias, que completan el conjunto. Los intentos de entrevistar a alguna de las cruzadas no dieron resultado.

La lectura de esta segunda parte permite conocer muchos aspectos que quedan ocultos cuando se consultan solamente fuentes escritas, de archivo, hemerográficas, etc. Por ejemplo, la separación estricta de las presas comunes y las políticas y, dentro de las políticas, de las estudiantes y las trabajadoras, o los ya citados antes: prohibición de vestir pantalones y la obligación de que las faldas tapasen las rodillas, «para no provocar a las demás presas», los abusos del médico y de alguna presa de confianza, etc. Las entrevistas realizadas han quedado depositadas en el Banc Audiovisual del Memorial Democràtic, por lo que podrán ser consultadas por la ciudadanía en general.

Este libro aparece cuando los planes de remodelación de la zona del barrio en el que se encuentra el edificio de la prisión parece que van a echar a andar definitivamente y la pregunta es: ¿se cuidará de alguna manera la preservación de la memoria que transmite este lugar?

30 /

3 /

2025